La Chine est en train de rattraper les États-Unis dans le domaine de l’intelligence artificielle et de la robotique, selon plusieurs analyses récentes. Les déclarations du PDG de Nvidia, Jensen Huang, illustrent la prise de conscience américaine : Pékin disposerait désormais d’un avantage structurel, soutenu par une politique industrielle agressive et une stratégie énergétique favorable. Face aux restrictions imposées par Washington, notamment sous l’administration Trump, la Chine semble accélérer sa montée en puissance, jusqu’à menacer la suprématie technologique américaine.

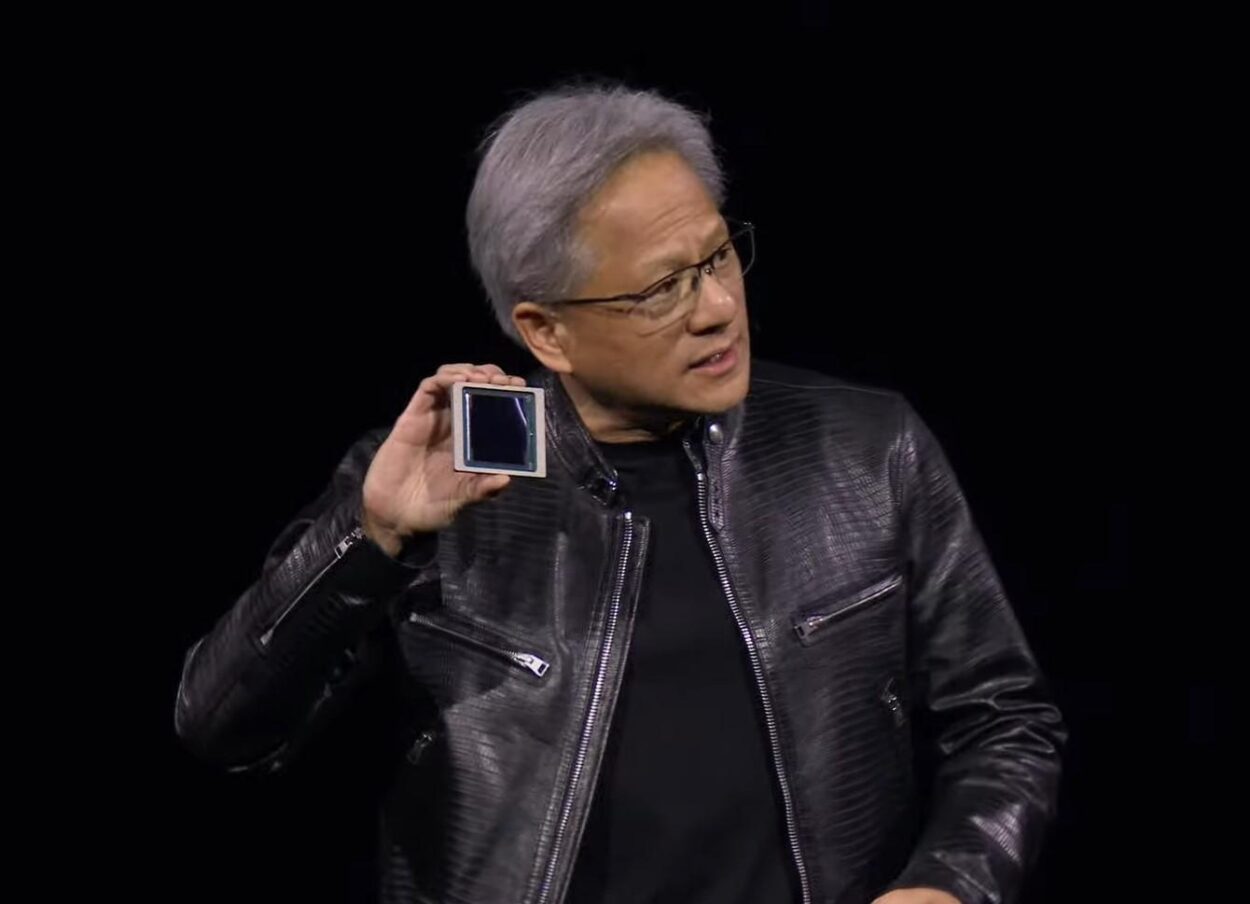

Jensen Huang (Nvidia) alerte : « La Chine va gagner la course à l’IA »

Le patron de Nvidia, Jensen Huang, a tiré la sonnette d’alarme sur la situation américaine dans la compétition mondiale pour l’intelligence artificielle. Lors d’un entretien avec le Financial Times, il aurait déclaré sans détour : « La Chine va gagner la course à l’IA ». Des propos toutefois atténués dans une récente interview.

Le dirigeant dénonce un « cynisme » occidental qui freine les avancées en matière d’IA. Selon lui, Pékin bénéficie d’un environnement plus propice à l’innovation, grâce à des coûts énergétiques faibles et à une régulation beaucoup plus souple que celle des pays occidentaux. Aux États-Unis, la multiplication de régulations locales pourrait déboucher, selon lui, sur « cinquante nouvelles législations ».

La Chine, de son côté, soutient activement son industrie avec des subventions énergétiques permettant aux grands groupes technologiques, comme ByteDance (TikTok), Alibaba ou Tencent, de réduire leurs coûts d’exploitation. Elles sont notamment destinées à leurs grands centres de données, alimentés par des alternatives locales (plus énergivores) aux puces de Nvidia.

« L’énergie est gratuite », aurait résumé Huang, à propos des aides chinoises.

Il souligne ainsi que ces avantages rendent plus compétitifs les modèles chinois d’IA, même lorsqu’ils reposent sur des semi-conducteurs moins efficaces que ceux de Nvidia.

Restrictions américaines : un effet boomerang pour Nvidia

En plus des différences de réglementations et de coûts énergétiques locaux, Huang dénonce les décisions géopolitiques des USA. Depuis plusieurs mois, la Maison Blanche maintient un embargo sur l’exportation des puces de dernière génération de Nvidia vers la Chine, invoquant des risques pour la sécurité nationale.

Trump, après une rencontre avec Xi Jinping, a confirmé cette ligne dure : « Les plus avancées, nous ne laisserons personne d’autre que les États-Unis les avoir ». Les processeurs de la gamme Blackwell, conçus pour l’entraînement des modèles d’IA générative, ne peuvent donc pas être vendus à Pékin.

Mais pour Jensen Huang, cela devrait provoquer l’effet inverse de celui escompté. En privant Nvidia d’accès à un marché stratégique, les États-Unis encourageraient la Chine à développer ses propres alternatives, via des sociétés comme Huawei ou Cambricon.

« Une politique qui fait perdre à l’Amérique la moitié des développeurs d’IA du monde n’est pas bénéfique à long terme », avait déjà prévenu Huang à Washington, fin octobre.

Le PDG de l’entreprise californienne appelle Washington à inverser la tendance : « Il est essentiel que les États-Unis prennent les devants et attirent les développeurs du monde entier pour remporter la course », a-t-il insisté. Mais les blocages ne viennent pas uniquement des USA. Après avoir subi des restrictions sur les meilleures puces américaines, le Chine, en représailles, avait forcé ses entreprises en septembre dernier à ne plus commander aux Etats-Unis.

Malgré ces tensions, Nvidia reste la pierre angulaire de l’écosystème mondial de l’intelligence artificielle. Sa capitalisation boursière a atteint le seuil historique de 5 000 milliards de dollars, avant de se stabiliser aujourd’hui autour de 4 700 milliards.

Pékin en tête dans la robotique humanoïde et l’IA incarnée

Au-delà des puces et des algorithmes, la Chine creuse désormais l’écart dans un autre secteur stratégique : la robotique humanoïde. D’après une analyse de la banque Morgan Stanley, la domination chinoise dans « l’IA incarnée » devrait se renforcer au cours des trois à cinq prochaines années, avant que les États-Unis ne puissent espérer combler une partie de leur retard. L’avantage chinois repose encore une fois sur la capacité à produire à grande échelle et à coûts réduits. Un point sur lequel Pékin devance déjà largement l’Occident.

Cette avance est visible dans le dynamisme d’entreprises comme Unitree, XPENG, AgiBot, UBTech ou Fourier, qui bénéficient d’un accès privilégié à des composants issus de l’industrie automobile électrique. Leurs démonstrations, diffusées massivement sur les réseaux sociaux, symbolisent l’ambition chinoise d’imposer les humanoïdes comme les prochains produits de masse, à l’image des smartphones ou des véhicules électriques.

La Chine s’appuie sur une politique industrielle volontariste. Notamment par un fonds d’investissement public de 1 000 milliards de yuans (près de 119 milliards d’euros) et un centre de formation à Shanghai, soutenu par l’État, destiné à entraîner un millier de robots multitâches d’ici 2027.

Contrairement à Jensen Huang, qui est même pessimiste sur l’IA, Morgan Stanley pense que cette dynamique pourrait aboutir à un modèle « cerveau américain, corps chinois ». Les innovations logicielles viendraient des États-Unis mais la fabrication, elle, resterait chinoise.

Quoi qu’il en soit, les analystes de la banque comme Adam Jonas, arrivent aux mêmes conclusions concernant la nécessité d’une collaboration entre les deux pays. Ils considèrent que les États-Unis ne pourront pas éviter d’interagir avec la Chine, même si les préoccupations liées à la sécurité nationale restent prioritaires. Jonas parle d’un jeu de « compétition et coopération sélective », qui devrait façonner le futur de la robotique humanoïde et de l’IA incarnée.

Face à la montée en puissance de la Chine, les États-Unis se trouvent dans une position paradoxale : dépendants des capacités industrielles et commerciales de leur rival tout en cherchant à s’en émanciper. Selon Morgan Stanley, « une industrie viable de la robotique à intelligence artificielle basée aux États-Unis dépendra de la Chine dans un avenir prévisible ». La compétition technologique entre les deux puissances pourrait donc s’accompagner d’une forme de coopération contrainte, où chacun tente de préserver ses intérêts sans rompre totalement les liens.

Certains liens de cet article peuvent être affiliés.

Il est clair que la Chine progresse rapidement dans l’IA et la robotique. Les implications pour l’industrie technologique américaine sont préoccupantes et méritent une attention sérieuse.

Gil, l’analyse des enjeux géopolitiques et technologiques soutient la nécessité d’un équilibre entre compétition et coopération. Comment les États-Unis peuvent-ils inverser la tendance face à une Chine montante ?

Cet article met en lumière des enjeux fascinants et cruciaux. La compétition technologique entre la Chine et les États-Unis est captivante et peut façonner notre futur. Hâte de voir comment cela évolue !