Imaginez un canard. Pas un vrai, mais un automate du XVIIIe siècle, capable de barboter, de digérer et même… de déféquer. Non, ce n’est pas une mauvaise blague, mais bien l’une des créations de Jacques de Vaucanson, pionnier français de la robotique. Trois siècles plus tard, nos robots ne sont plus en cuivre ni en plumes, mais ils aspirent notre salon, opèrent à cœur ouvert, discutent avec nos enfants… et parfois, les remplacent.

Les robots ne sont plus des curiosités mécaniques. Ils sont devenus des acteurs discrets mais puissants de notre quotidien. Les premiers robots qui nous ont été conçus pour nous accompagner sont les robots ménagers avec l’idée de rendre nos tâches de la vie quotidienne plus simples.

Domestiques, médicaux, industriels ou sociaux, ils évoluent à grande vitesse et nous obligent à revoir nos habitudes, nos métiers, voire notre vision de l’humain. Alors que l’imaginaire collectif oscille entre fascination et anxiété, il est temps de remettre un peu d’ordre dans le circuit imprimé : que sont vraiment les robots aujourd’hui ? Comment façonnent-ils notre société ? Et que nous disent-ils de nous-mêmes ?

Définition de la robotique

La robotique, c’est l’ensemble des techniques qui permettent la conception et la réalisation de robots ou de machines automatiques et qui effectuent, grâce à un système de commande, une tâche pour laquelle ils ont été conçus.

L’histoire de la Robotique

L’histoire de la robotique commence bien avant l’ère numérique. Dès l’Antiquité, au IIIème siècle après J.-C, Héron d’Alexandrie conçoit des automates mécaniques mus par la vapeur ou l’eau. À la Renaissance, en 1495, Léonard de Vinci imagine un chevalier mécanique articulé, capable de mouvements simples grâce à un système de câbles. Mais ce n’est qu’en 1774, avec L’écrivain de Jaquet-Droz, un automate capable d’écrire des phrases entières, que l’on entrevoit une forme primitive de machine programmable.

Le XXe siècle marque un tournant décisif. En 1920, le mot “robot” apparaît dans la pièce sous l’influence de Karel Čapek. En 1942, Isaac Asimov pose les célèbres Trois Lois de la Robotique, influençant durablement la réflexion éthique autour des machines intelligentes. En 1950, Alan Turing publie son article sur l’intelligence machine, introduisant le concept de test de Turing. Six ans plus tard, en 1956, la conférence de Dartmouth fonde le champ de l’intelligence artificielle.

La robotique moderne prend forme en 1961 avec Unimate, premier robot industriel, installé chez General Motors. En 1969, le robot Shakey, développé au SRI, devient le premier robot mobile doté d’une capacité de décision rudimentaire. En 2002, iRobot lance le Roomba, premier robot domestique à succès. Puis, en 2013, Boston Dynamics dévoile Atlas, robot humanoïde agile et impressionnant.

Bio-inspiration : quand les robots imitent le vivant

La robotique, ce n’est pas seulement assembler des pièces et y coller une puce. C’est l’art d’imaginer des machines capables d’agir dans notre monde souvent à notre place. Le mot « robot » lui-même vient du tchèque robota, signifiant « corvée », introduit en 1920 par l’auteur Karel Čapek dans une pièce où des machines finissent par se rebeller. Un avertissement déguisé ? Peut-être. Mais surtout, une vision prophétique.

Les robots modernes combinent trois éléments :

- Un cerveau, souvent une IA ou un logiciel embarqué.

- Des capteurs, pour percevoir leur environnement.

- Des actionneurs, qui leur permettent de bouger, d’interagir ou d’agir.

Dit autrement, un robot, c’est une créature d’ingénierie. Pas vivante, pas consciente, mais capable d’exécuter des tâches bien réelles, parfois mieux que nous. L’un des exemples les plus frappants est l’émergence des véhicules autonomes. Ils sont aujourd’hui déjà en circulation dans certains états américains comme le Nevada.

Des usines aux salons, l’ascension discrète mais implacable des robots

Longtemps confinés aux chaînes de montage, les robots ont fait une entrée fracassante dans nos foyers et nos hôpitaux. On les retrouve désormais partout, parfois sans même s’en rendre compte.

Du robot cuiseur à l’aspirateur autonome, ils nous simplifient la vie sans bruit (ou presque). Le marché des robots domestiques a explosé en 2023. Selon l’International Federation of Robotics, 2,1 millions de robots aspirateurs ont été vendus cette année, représentant 57 % des robots domestiques. Mais attention à l’effet gadget. Certains produits surfent davantage sur l’effet « waouh » que sur une réelle efficacité. Si les aspirateurs robots ont trouvé leur place, d’autres comme les robots cuiseurs ou les compagnons éducatifs n’ont pas toujours convaincu.

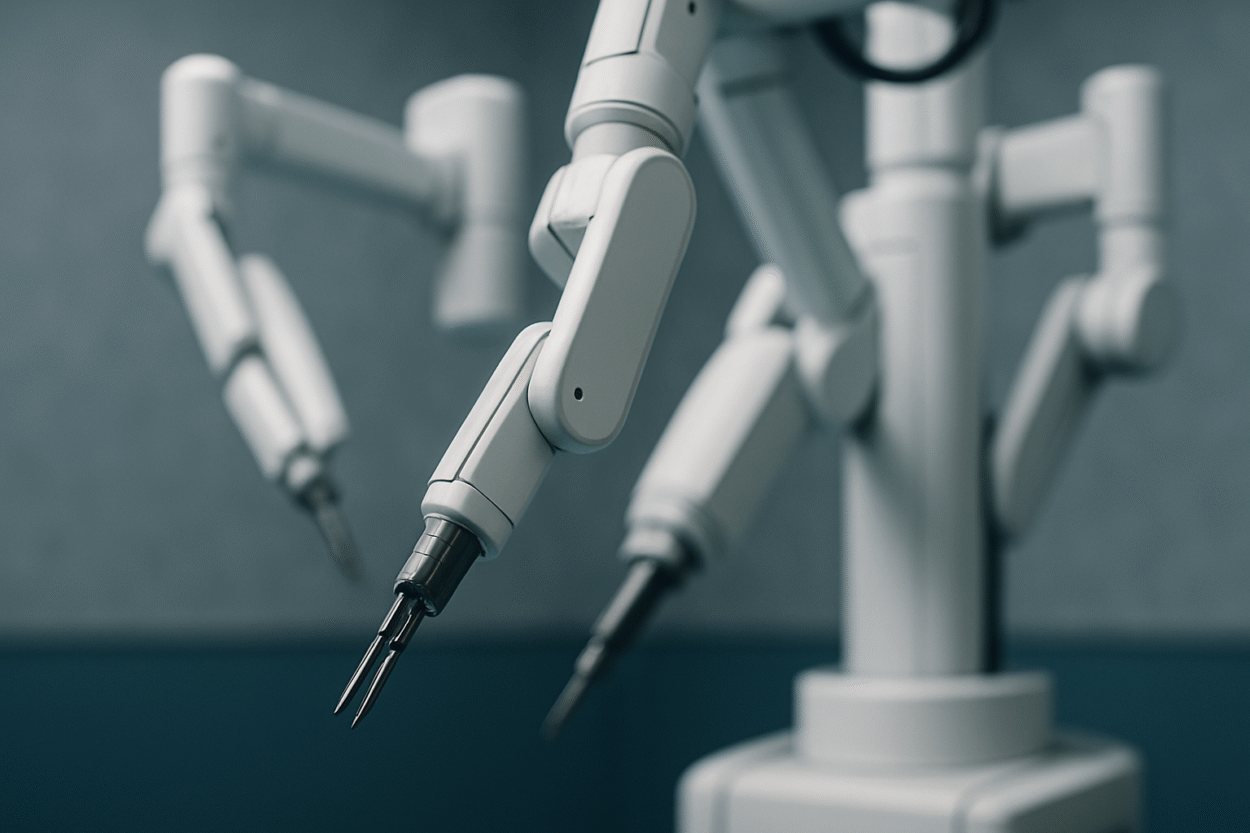

Des bras pour sauver des vies à l’hôpital

C’est dans les blocs opératoires que la robotique atteint des sommets de précision. Intiutive leader mondial des soins mini-invasifs et le pionnier de la chirurgie robotique utilise le système Da Vinci. En 30 ans, Intuitive a réalisé 17 millions d’interventions grâce la technologie, et près de 90 000 chirurgiens ont été formés à son utilisation indique le média américain Globelnewswire. Sa promesse : des gestes plus fins, des incisions plus petites, des récupérations plus rapides. Sans oublier les exosquelettes, qui permettent à des personnes paralysées de remarcher, ou les robots d’assistance pour les personnes âgées. La technologie ne soigne pas encore tout, mais elle soulage. Et parfois, elle redonne de l’autonomie.

Il est important de signaler que les robots sont perçus très différemment à travers le monde. Selon l’IFR, la Chine la Corée du Sud et le Japon détiennent à eux trois 59% des robots actuellement en action dans le monde. 9% des emplois sont d’ailleurs jugés à très haut risque d’automatisation par l’IFR. Il est intéressant de constater que l’enthousiasme des pays asiatiques peine à trouver un écho en Occident où les robots sont beaucoup moins implanter. En France par exemple, le robot est souvent vu comme une menace pour l’homme et son avenir à moyen-long terme

Les robots vont-ils remplacer les humains au travail ?

Le débat fait rage depuis des années : les robots vont-ils voler nos jobs ? La réponse est plus nuancée qu’on ne l’imagine. Seulement 9% des emplois sont jugés » à très haut risque d’automatisation » par l’OCDE. Ces emplois concernent principalement les postes répétitifs ou manuels qui sont visés. Caissiers, agents d’entretien, manutentionnaires… la machine coûte parfois moins cher que l’homme. Un rapport mené par la Commission Européenne en 2014 révélait que 74% de la population estimait que les robots « volent le travail des gens ». Une tendance que semble aussi confirmet un sondage Eurobarometer réalisé en 2017 affirmant que 72% des européens pensent que les robots et l’IA volent des emplois.

Mais le revers de la médaille, c’est aussi la création de nouveaux métiers comme techniciens de maintenance robotique, concepteurs d’IA, spécialistes en cybersécurité… Des postes souvent plus qualifiés, mieux rémunérés, mais pas toujours accessibles à tous. D’où l’urgence de repenser la formation professionnelle. Si les perspectives de l’évolution des robots interroge concernant un bouleversement du monde professionnel, d’un point de vue sociabilité l’arrivée de robots en quantité de plus en plus importante dans nos vie questionne les relations que nous devons entretenir avec eux.

Le grand flou affectif : et si on s’attachait vraiment à eux ?

Un robot peut-il être notre ami ? Un confident ? Un thérapeute ? C’est l’enjeu de la robotique sociale, en plein essor au Japon et en Corée, et qui commence à s’infiltrer en Europe.

Sony l’a bien compris avec Aibo, le chien-robot relancé récemment. Au Japon, certains maîtres organisent même des funérailles pour leur compagnon numérique. Ridicule ? Pas tant que ça. Les études montrent que nous avons tendance à projeter nos émotions sur tout ce qui bouge et nous répond même si ce n’est qu’un programme.

Là encore, la France semble prendre le contrepied de son homologue japonais et l’arrivée des robots comme de potentiels animaux de compagnie n’est pas à l’ordre du jour. Même si nous avançons vers un mode de plus en plus robotisé, cette question du lien social pouvant être crée avec un robot génère toujours une part de scepticisme. Attention à ne pas confondre compagnie et relation réelle. Si les robots peuvent nous soutenir, ils ne remplacent ni l’écoute humaine, ni le lien social. Du moins pour le moment.

Robots éthiques : un pari sur l’avenir… ou une illusion ?

Un robot doit-il obéir aveuglément ? Peut-il prendre une décision juste ? Ces questions, l’écrivain américain Isaac Asimov les théorisait déjà en 1942 dans ses fameuses trois lois de la robotique :

- Un robot peut porter atteinte à l’être humain ou le laisser en danger.

- Un robot se doit d’obéir aux ordres des humains, sauf si ces ordres entrent en contradiction avec la première loi.

- Un robot doit protéger sa propre existence si celle-ci n’entre pas en contradiction avec la première ou deuxième loi.

Depuis, le débat s’est complexifié. Dans le monde réel, un robot n’a pas de conscience morale. C’est le concepteur qui doit intégrer les valeurs dans ses algorithmes : respect de la vie privée, sécurité, transparence… Mais avec l’intelligence artificielle qui devient de plus en plus autonome, le risque d’une “boîte noire” est bien réel : pourquoi un robot a-t-il agi ainsi ? Qui est responsable en cas de défaillance ?

« La réflexion éthique concerne la manière dont est conçu le robot, ainsi que les usages qu’on envisage » explique Catherine Tessier dans une interview Technicien de l’ingénieur.

L’Europe tente d’y répondre avec des réglementations comme l’AI Act votée en 2024, mais le terrain reste glissant. Surtout quand il s’agit d’intégrer les robots dans des domaines sensibles tels que la sécurité, justice, armée…

Pour conclure, rappelons que la robotique avance. Elle transforme notre quotidien, nos métiers, nos relations. Elle fascine autant qu’elle inquiète. Mais elle n’est ni bonne, ni mauvaise en soi : tout dépend de ce que nous en faisons, et de ce que nous acceptons de lui déléguer.

Les robots ne nous remplaceront pas. Mais ils nous obligent à nous réinventer. Et à nous poser une question essentielle : dans un monde de plus en plus automatisé, qu’est-ce qui fait de nous des humains ?

Certains liens de cet article peuvent être affiliés.