Les profondeurs marines restent, à ce jour, un mystère pour l’humanité. Pour tenter d’en percer les secrets, les chercheurs explorent une idée surprenante : transformer les méduses en exploratrices biohybrides capables de sonder les abysses.

Imaginez un soir de laboratoire, sous la lumière froide des néons, un banc de méduses ondule doucement tandis qu’une ingénieure ajuste un dispositif électronique miniature. Dans ce silence rythmé par les pulsations aquatiques naît une intuition audacieuse, celle d’utiliser ces créatures translucides, vieilles de plus de 500 millions d’années, pour atteindre les profondeurs que l’homme ne peut explorer directement.

Plonger dans l’inconnu avec une simplicité bluffante

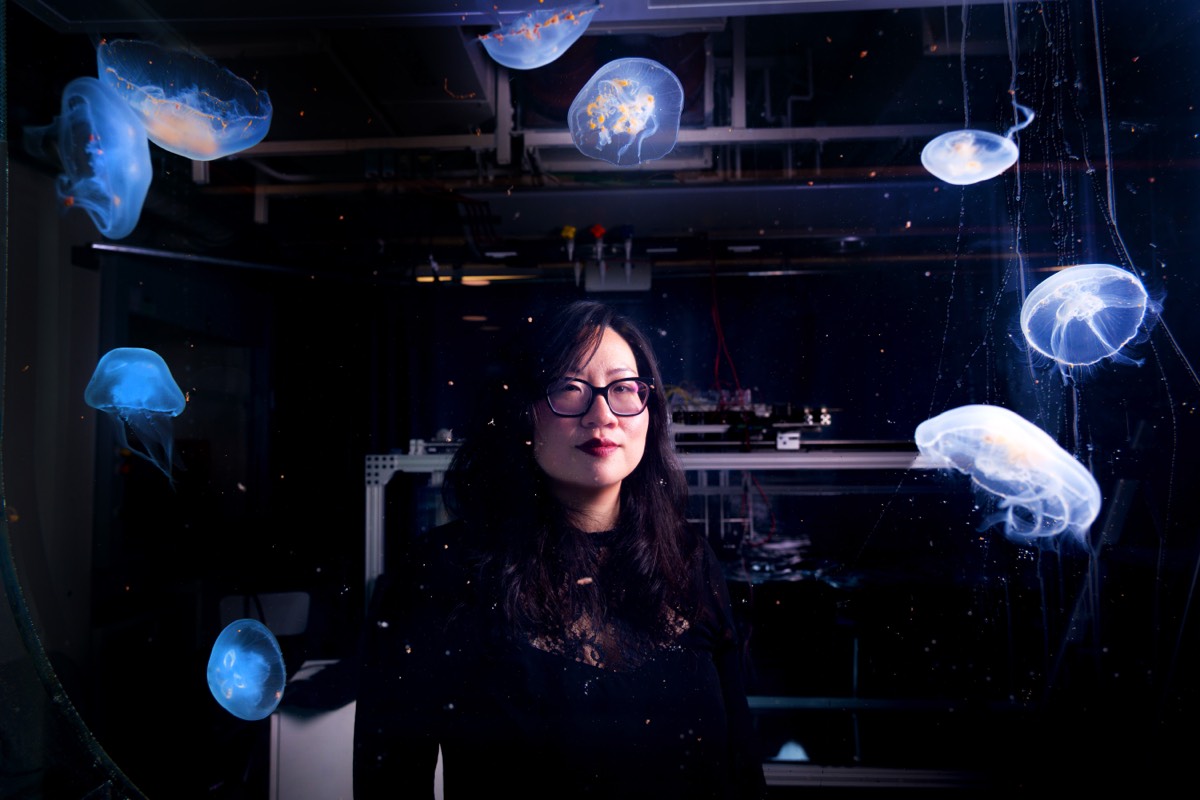

Les méduses lune (Aurelia aurita), font partie du groupe des cnidaires apparu il y a plus de 500 millions d’années, possèdent un talent singulier, celui de nager avec une efficacité énergétique presque surnaturelle. Leur simplicité biologique, raffinée par l’évolution, en fait des candidates idéales pour l’expérimentation. C’est ici qu’entre en scène Nicole Xu et son équipe de l’Université du Colorado à Boulder. Les chercheurs implantent un dispositif agit comme un stimulateur cardiaque, envoyant des impulsions électriques pour contrôler la nage. Dans une déclaration auprès de l’Université du Colorado, Nicole Xu qui s’intéresse aux méduses depuis plus de 10 ans revient sur le choix de faire cette expérimentation :

« La nage des méduses lunaires a quelque chose de vraiment particulier. Nous voulons exploiter ce pouvoir pour créer des véhicules sous-marins nouvelle génération plus économes en énergie ».

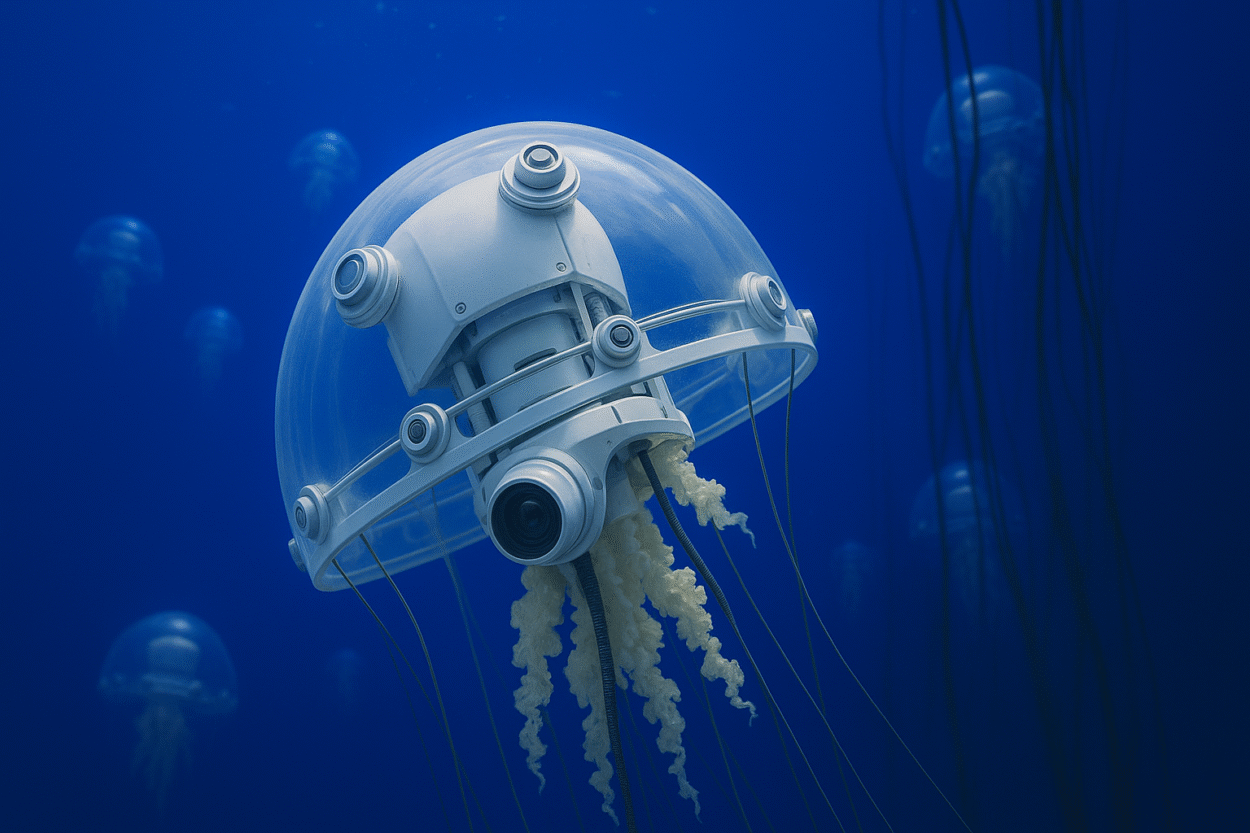

De son côté, à Caltech, John Dabiri et son laboratoire poussent l’expérience plus loin. Leur approche consiste à équiper les méduses d’un microcontrôleur et de capteurs capables de mesurer température, pression et pH. L’ensemble est logé dans une coque imprimée en 3D, neutre en flottabilité, ressemblant à un petit chapeau high-tech. Compact de la taille d’un demi-euro, le dispositif transforme la méduse en véritable sondeur. Résultat en comparaison avec une méduse normale qui nage à une vitesse de 2 centimètres par seconde, ces cyborgs nagent jusqu’à 2 fois plus vite. Ils transportent des capteurs supplémentaires et coûtent quelques dizaines de dollars, contre plusieurs centaines de milliers pour un sous-marin autonome.

Une expérience (presque) sans dilemme éthique

La question éthique est centrale dans tout projet qui mêle biologie et technologie. Ici, la réponse rassure, puisque les méduses n’ont ni cerveau ni récepteurs de la douleur. Impossible donc de leur attribuer une souffrance consciente. Les observations le confirment, qu’aucun comportement anormal n’a été constaté comme du stress, une sécrétion inhabituelle de mucus ou contre-indication physiologique). La stimulation ne fait que moduler leur nage. Leur faculté de récupération est telle qu’après retrait du dispositif, elles reprennent un cycle de nage normal, signe que l’intervention n’altère pas durablement leur bien-être.

Mettre l’océan à portée de main

En août 2025, selon la plateforme Seabad 2030, 27,3 % des fonds marins mondiaux ont été explorés. Les abysses restent une terra incognita, un immense labyrinthe avec de nombreuses formes de vie restent probablement à découvrir. C’est là que les méduses cyborg prennent tout leur sens.

Équipées de capteurs, elles pourraient mesurer température, pH, pression et bien d’autres paramètres. Surtout, elles offriraient une alternative abordable aux coûteux submersibles, dont le prix se chiffre en millions d’euros. Avec une telle technologie, même des laboratoires modestes ou des pays aux moyens limités pourraient contribuer à l’exploration mondiale. En démocratisant l’accès aux données marines, ces créatures hybrides pourraient révolutionner notre manière d’étudier l’océan.

Les défis de la méduse-robotique

Malgré leurs promesses, ces expériences restent au stade expérimental et doivent surmonter plusieurs défis techniques :

- La mobilité : la stimulation électrique module surtout la vitesse verticale. Le contrôle latéral reste embryonnaire.

- La résistance : les prototypes fonctionnent en eaux peu profondes. En abyssal, la pression exigerait des matériaux bien plus robustes.

- Le terrain : jusqu’ici, les tests se sont limités à des aquariums et à des zones côtières. La vraie épreuve reste l’océan ouvert, imprévisible et hostile.

- Les données : aujourd’hui, elles sont stockées dans le dispositif lui-même, car la transmission sans fil est encore impossible en profondeur.

Un champ de recherche en pleine expansion

Malgré ces obstacles, l’élan est bien réel. Dans plusieurs pays, des équipes explorent des pistes encore plus audacieuses. Au Japon, par exemple, des chercheurs étudient l’idée d’associer électrostimulation et apprentissage automatique pour mieux anticiper et contrôler les mouvements de ces cyborgs.

À terme, on pourrait assister à l’émergence d’une génération d’engins hybrides semi-vivants, combinant les atouts du biologique et du mécanique. Leur efficacité énergétique, leur discrétion et leur adaptabilité pourraient en faire de sérieux concurrents des robots sous marins et submersibles actuels. La science délaisse peu à peu la coque rigide et bruyante des robots classiques pour s’inspirer de la nage fluide, silencieuse, façonnée par 500 millions d’années d’évolution… et désormais augmentée par la technologie moderne.

Ces méduses cyborg ne sont sans doute pas de simples gadgets de laboratoire. Elles incarnent un mariage inédit entre nature et ingénierie. Mais pour devenir de nouvelles pionnières des abysses, elles devront encore surmonter les défis du monde réel : pressions extrêmes, logistique complexe, autonomie limitée. Reste une question ouverte. Verrons-nous un jour une flottille de méduses cyborg, équipées de capteurs lumineux, glisser dans nos océans comme des lucioles technologiques ? Donnez-nous votre avis en commentaire.

Certains liens de cet article peuvent être affiliés.