A force de parler à ChatGPT comme à notre meilleur ami ou conseiller, on en oublierait presque qu’il s’agit d’une intelligence artificielle, créée par des hommes. Mais qui sont justement les personnes à l’origine de cette incroyable invention ? On vous explique tout.

Vous souvenez-vous de ce moment, fin 2022, où tout le monde s’est mis à tester “ce chatbot magique” ? Des copies d’étudiants aux mails de bureau, en passant par les blagues sur Twitter, ChatGPT est devenu viral à une vitesse jamais vue : 100 millions d’utilisateurs en deux mois, un record mondial. Plus rapide encore que TikTok. Mais derrière cette ascension fulgurante, une question persiste : qui a vraiment créé ChatGPT ?

OpenAI, le laboratoire à l’origine de la révolution

ChatGPT n’est pas le produit d’un seul esprit visionnaire, mais de l’entreprise OpenAI, fondée en 2015 à San Francisco. Dès le départ, la mission affichée est ambitieuse : développer une intelligence artificielle « dont toute l’humanité puisse profiter ».

Les fondateurs comptent parmi les figures les plus influentes de la tech :

- Elon Musk, qui entretient déjà un rapport paradoxal à l’IA, entre innovation et inquiétude quant aux risques.

- Sam Altman, ex-président du prestigieux incubateur Y Combinator et futur visage public de ChatGPT.

- Ilya Sutskever, un chercheur clé du deep learning venu de Google.

- Greg Brockman, ex-CTO (Chief Technology Officer) de Stripe.

- Wojciech Zaremba, spécialiste de la robotique.

- Mais aussi Trevor Blackwell, Vicki Cheung, Andrej Karpathy, Durk Kingma, John Schulman et Pamela Vagata.

OpenAI commence comme un laboratoire et une organisation à but non lucratif, avec promesse de collaboration ouverte. Une rareté dans la Silicon Valley. L’idée, entre autres, était d’offrir une autre vision que celle des géants comme Google ou Facebook, accusés de garder jalousement leurs avancées.

La saga GPT : des balbutiements à GPT-4

L’histoire de ChatGPT commence avec une lignée de modèles baptisés GPT (Generative Pre-trained Transformer).

- 2018 : GPT-1, une première preuve de concept.

- 2019 : GPT-2, capable de rédiger des textes longs et cohérents (mais jugé trop risqué pour être publié intégralement au départ).

- 2020 : GPT-3, avec 175 milliards de paramètres, change la donne et démontre que l’IA peut imiter le style humain de façon bluffante.

- 2022 : GPT-3.5, peaufiné grâce au RLHF (apprentissage par renforcement avec feedback humain), donne naissance à ChatGPT, la version grand public.

- 2023–2024 : GPT-4 puis GPT-4o, plus rapides et multimodaux (texte, image, son). Parallèlement, OpenAI a enrichi ChatGPT de fonctionnalités comme les API et la navigation web en temps réel.

- 2025 : GPT-5, officiellement lancé le 7 août 2025. C’est un modèle multimodal « unifié » qui combine vitesse, raisonnement amélioré, moins d’hallucinations et de meilleures capacités dans des domaines comme le codage ou l’analyse d’image. Il est devenu le modèle par défaut dans ChatGPT pour tous les utilisateurs (comptes gratuits et payants).

Mais comme l’a confié, en 2022, Mira Murati, ex-directrice technique d’OpenAI : la société n’avait « pas anticipé ce niveau d’excitation en révélant son enfant au monde. »

Elon Musk, l’ex-ami d’OpenAI

Elon Musk fut un cofondateur actif d’OpenAI… avant de claquer la porte en 2018, et même d’initier des poursuites contre l’entreprise en 2024. Les raisons ? Multiples :

- Un (soi-disant) désaccord sur le passage d’OpenAI d’un modèle non lucratif vers une structure hybride « capped-profit » pour attirer des investisseurs. OpenAI a toutefois contesté les accusations d’Elon Musk en affirmant, captures de mails à l’appui, qu’il avait approuvé ce modèle avant de quitter l’entreprise.

- Frustration de ne pas contrôler la direction de l’organisation. Selon OpenAI, Elon Musk aurait tenté, en vain, de faire fusionner la société avec Tesla, pour devenir le CEO des deux entités.

- Conflits de vision avec Sam Altman et Ilya Sutskever.

- Un possible conflit d’intérêt avec les activés de Tesla.

Depuis, Musk critique régulièrement OpenAI, qu’il accuse d’avoir « trahi sa mission initiale » en se rapprochant trop de Microsoft.

Microsoft, l’allié incontournable

Car c’est bien Microsoft qui a donné à OpenAI les moyens de ses ambitions. Depuis 2019, l’éditeur de Windows a investi environ 13 milliards de dollars, dans un partenariat pluri-annuel.

En échange, OpenAI utilise Azure comme cloud exclusif pour ses modèles, et Microsoft bénéficie de droits d’intégration privilégiés dans ses produits (Copilot, Office, Bing) ainsi que d’un accès exclusif aux API via Azure. Les détails financiers précis ne sont pas publics.

Sans les infrastructures colossales de Microsoft Azure, ChatGPT n’aurait jamais pu absorber et générer autant de données.

Comment cette intelligence artificielle fonctionne-t-elle vraiment ?

ChatGPT ne « comprend » pas comme un humain. Il prédit le mot suivant. Formé sur des milliards de pages web, livres et articles, il a appris les structures du langage. Quand vous tapez une question, le modèle calcule, en quelques millisecondes, la suite de mots la plus probable.

Sa force réside dans :

- Le contexte : il garde en mémoire vos échanges pour rendre la conversation fluide.

- Le RLHF : des humains corrigent et guident ses réponses pour éviter le répétitif ou l’absurde.

- Les garde-fous : filtres, blocages de contenus dangereux ou biaisés ; même si des conversations aux contenus sensibles ont encore récemment fait polémique.

Mais ses limites sont claires : il peut halluciner (inventer une réponse fausse mais crédible), refléter des biais humains, ou donner des infos obsolètes. Comme le résume une étude de Stanford (2023), « les modèles de langage ne sont pas neutres : ils amplifient parfois les stéréotypes ou les erreurs de leurs données d’entraînement ».

Qui possède le célèbre agent conversationnel ?

Aujourd’hui, OpenAI est un organisme à double visage :

- OpenAI Inc., la structure non lucrative qui détient le contrôle théorique des orientations stratégiques.

- OpenAI LP, l’entité commerciale qui sert également à lever des capitaux.

Parmi ses investisseurs, on trouve : Microsoft, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, et plus récemment SoftBank, qui en 2025 a annoncé un investissement pouvant aller jusqu’à 40 milliards de dollars via son Vision Fund 2. Une première tranche de 8,3 milliards, sur la base d’une valorisation d’environ 300 milliards, a déjà été levée.

A noter que Microsoft a également siégé brièvement comme observateur au conseil d’administration d’OpenAI. C’est arrivé après la crise de gouvernance de novembre 2023, marquée par l’éviction puis le retour de Sam Altman, avant que Microsoft n’y renonce en juillet 2024.

Tous ces investissements témoignent d’un capitalisme assumé, mais qui pose une question : l’IA “au service de tous” peut-elle survivre à une telle dépendance aux fonds privés ?

ChatGPT aujourd’hui : un quasi-monopole

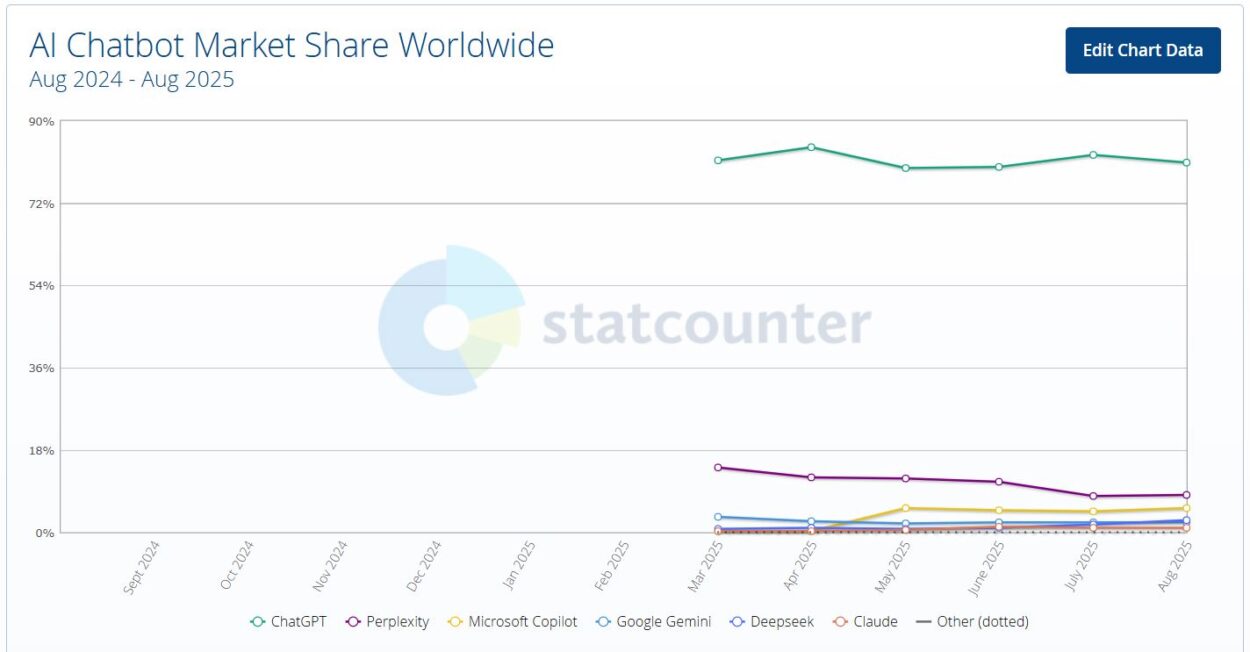

En 2025, selon les estimations de StatCounter et d’autres études d’audience, ChatGPT représente, en termes de visites web, près de 80 % du marché mondial des chatbots IA, loin devant Perplexity (environ 10 %), Claude d’Anthropic, Copilot de Microsoft, Gemini de Google ou Mistral en Europe.

Son succès s’explique par divers facteurs : une interface simple (un champ de texte), une puissance technique colossale, et une médiatisation planétaire, dûe entre autres à leur avance sur la concurrence.

Quel avenir pour ChatGPT ?

L’avenir de ChatGPT s’annonce encore plus personnalisé et multimodal. OpenAI travaille déjà sur des modèles capables de se souvenir de vos préférences, de gérer la voix et l’image en direct, ou même de collaborer sur des projets créatifs.

Mais chaque avancée entraîne ses risques : désinformation, dépendance, perte d’esprit critique. L’IA de demain ne sera pas seulement plus intelligente, elle sera plus proche de nous — ce qui la rend aussi plus dangereuse.

Alors, qui a créé ChatGPT ? On pourrait répondre : Elon Musk et Sam Altman, les fondateurs d’OpenAI. Mais ce serait réducteur. ChatGPT est le fruit :

- de chercheurs (Sutskever, Zaremba, Brockman…),

- de capitaux (Microsoft, SoftBank…),

- de millions d’utilisateurs, dont les retours guident son évolution.

C’est l’enfant d’une vision, mais aussi d’un compromis entre idéalisme et réalisme économique. Et peut-être qu’au fond, la vraie question n’est plus « qui l’a créé », mais qui le contrôle — et dans quel but ?

Cet article vous a été utile ? Votre regard compte. Partagez vos réflexions, vos expériences ou vos critiques dans les commentaires ci-dessous. Et si vous relevez une inexactitude, n’hésitez pas à la signaler !

Certains liens de cet article peuvent être affiliés.