En moins de trois ans, l’intelligence artificielle est passée des laboratoires de recherche à nos smartphones, s’invitant dans nos recherches, nos conversations et même nos décisions quotidiennes. Un essor fulgurant bâti sur 5 piliers fondamentaux et de multiples disciplines désormais interconnectées. Dans cet article, nous vous expliquons simplement les bases et les grandes familles de l’IA… pour enfin comprendre ce qui se cache derrière ce mot devenu incontournable.

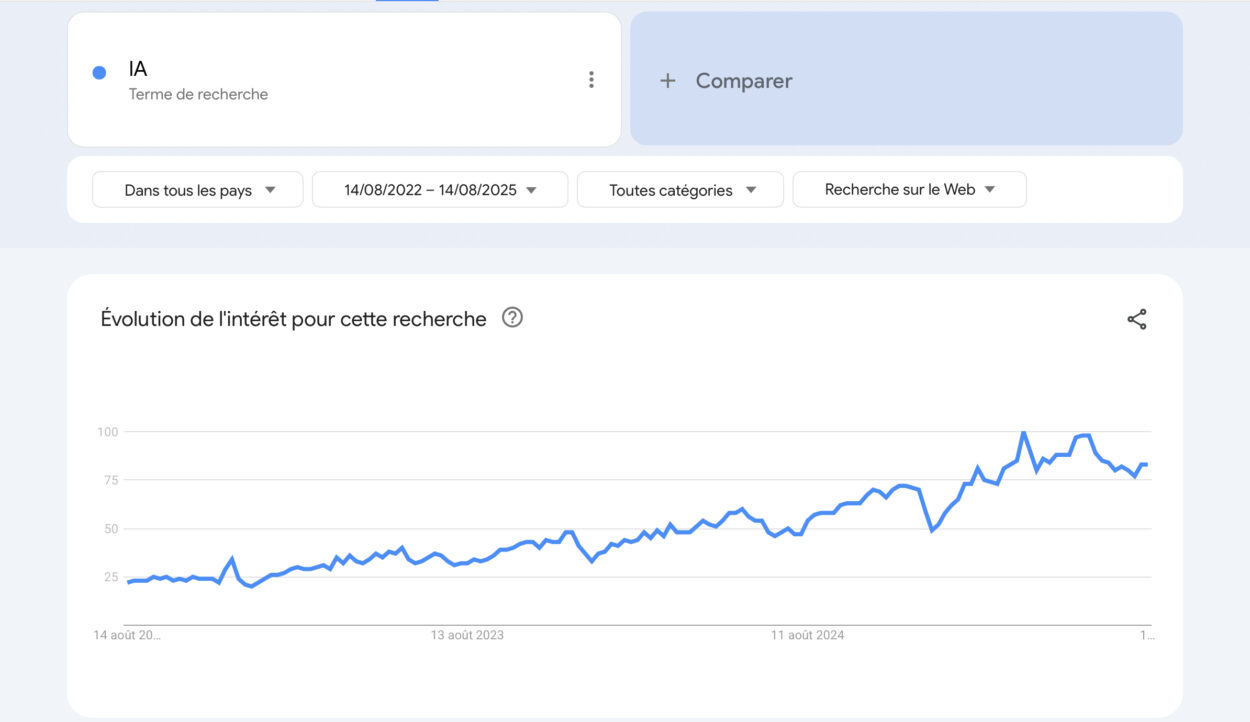

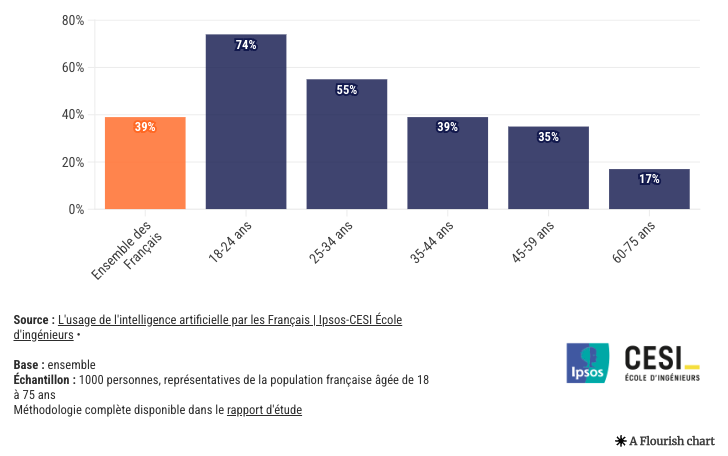

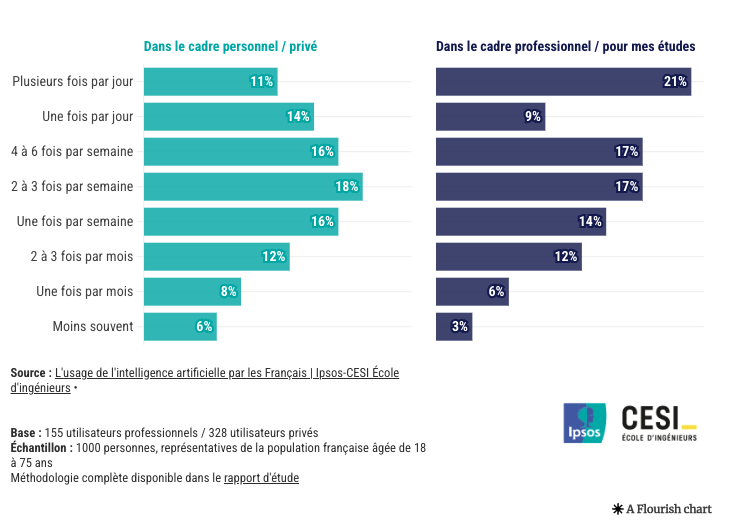

D’après des chiffres rapportés par SOCi en mai 2025 sur le rapport des citoyens américains à l’IA, 19% des consommateurs utiliseraient des plateformes d’IA pour trouver une entreprise locale. En France, une étude de l’institut de sondage Ipsos sur « l’usage de l’intelligence artificielle » publiée le 10 février 2025 indique que près de 39% des français utilisent activement les IA génératives comme ChatGPT. Cette accélération, portée par des acteurs comme Google, OpenAI, Anthropic ou Mistral AI, transforme notre rapport à l’information.

On constate sur ce graphique, un intérêt grandissant et constant pour l’intelligence artificielle. Mais derrière le terme « IA », souvent utilisé comme un mot-valise, se cachent des concepts techniques bien précis. Voici un guide clair pour en comprendre les piliers et les grandes familles.

% d’utilisation de l’IA générative par tranche d’âge

Fréquence d’utilisation des IA génératives

Les 5 grands principes pour comprendre l’intelligence artificielle

L’intelligence artificielle regroupe les capacités d’une machine à percevoir, analyser, raisonner, apprendre et générer du contenu, en reproduisant partiellement certaines fonctions cognitives humaines.

1. L’apprentissage

L’apprentissage est le socle sur lequel repose la plupart des systèmes d’intelligence artificielle. Il désigne la capacité d’un algorithme à améliorer ses performances au fil du temps en exploitant les données qu’il traite. Voici les principales approches :

- Supervisé : le modèle est entraîné sur un jeu de données étiquetées (ex. reconnaître des photos de chiens et de chats à partir d’images annotées).

- Non supervisé : le modèle découvre seul des structures ou regroupements dans les données, sans étiquettes (ex. segmenter une clientèle par profils d’achat).

- Par renforcement : le modèle apprend en testant différentes actions et en recevant des récompenses ou pénalités (ex. un robot qui apprend à marcher).

- Semi-supervisé / auto-supervisé (en plein essor) : le modèle apprend avec un mélange de données annotées et non annotées, ou génère ses propres étiquettes pour améliorer son entraînement (utilisé par les LLM et en vision par ordinateur).

2. Le raisonnement et la prise de décision

Ici, l’IA ne se contente pas d’analyser, elle déduit et choisit la meilleure action possible selon des objectifs définis. Ce pilier mobilise des modèles prédictifs, des règles logiques, des approches probabilistes et, de plus en plus, des réseaux neuronaux capables de simuler des étapes de raisonnement. Voici les applications courantes :

- Systèmes experts (en médecine ou maintenance industrielle) formulant diagnostics et recommandations.

- IA décisionnelle évaluant plusieurs scénarios pour sélectionner la meilleure option selon des critères (coût, fiabilité, temps).

- Agents intelligents intégrant raisonnement et planification pour anticiper des séquences d’actions.

3. La résolution de problèmes

Ce pilier applique les capacités d’analyse et de raisonnement pour identifier, concevoir et exécuter une solution, souvent en temps réel. Voici le processus typique :

- Définir le problème (ex. un client ne trouve pas une information).

- Analyser les données disponibles (historique, contexte, préférences).

- Générer plusieurs options de réponse ou d’action.

- Sélectionner et exécuter la meilleure option.

Certaines IA utilisent la planification algorithmique (planning) pour anticiper plusieurs étapes d’un processus, comme dans la robotique ou les jeux stratégiques.

4. La perception

La perception correspond à la capacité d’un système à interpréter le monde physique via les signaux qu’il capte comme des images, du sons, des mouvements, des températures, etc. Elle repose sur la vision par ordinateur (computer vision), la reconnaissance vocale, l’analyse audio et l’exploitation de données de capteurs. Voici les applications fréquentes :

- Reconnaissance faciale et détection d’objets.

- Analyse audio (identification de sons, reconnaissance vocale).

- Capteurs embarqués pour la robotique ou les véhicules autonomes.

- Perception multimodale (tendance actuelle) : fusion d’images, sons et texte pour comprendre une scène complexe (utilisé par GPT-4o ou Gemini).

5. La génération de contenu

C’est la facette la plus visible de l’IA actuelle, la production de contenu original (texte, image, audio, vidéo) à partir de modèles entraînés sur de vastes ensembles de données. Ces modèles apprennent structures, styles et corrélations pour créer des productions cohérentes, parfois indiscernables de celles d’un humain. Voici les champs d’utilisation :

- Texte : articles, résumés, scripts, code informatique.

- Image : illustrations, concepts visuels, design publicitaire.

- Audio : voix de synthèse, musique générée par IA.

- Vidéo : animations réalistes, deepfakes, contenus marketing.

Les limites actuelles sont les risques d’hallucinations (informations inventées), les biais liés aux données d’entraînement et les problématiques de droits d’auteur.

Les 5 grandes familles qui structurent l’IA

L’IA se décline en différents disciplines spécialisées, souvent interconnectées :

- Machine Learning (ML) : Les systèmes apprennent à partir de données sans codage explicite de chaque règle.

- Deep Learning (DL) : Branche du ML utilisant des réseaux neuronaux profonds pour reconnaître des motifs complexes dans de grands volumes de données.

- Traitement du langage naturel (NLP) : Permet à l’IA de comprendre, analyser et générer du texte en langage humain.

- Robotique : Associe perception, ML et NLP pour interagir avec le monde physique.

- Logique floue (Fuzzy Logic) : gère les situations où les données ne sont pas strictement binaires, permettant des décisions nuancées.

Les nouvelles branches de l’IA qui montent en puissance

Certaines sous-disciplines, encore émergentes il y a quelques années, sont désormais incontournables :

- L’IA générative permet de créer du contenu original (images, textes, musique).

- L’IA explicable (XAI) rend les décisions des modèles compréhensibles par les humains, un enjeu clé pour la transparence et la conformité réglementaire.

- Edge AI traite les données directement sur l’appareil, sans passer par le cloud, pour plus de rapidité et de confidentialité. On peut citer comme exemple la reconnaissance faciale en magasin, exécutée localement pour éviter le transfert d’images sensibles.

- Enfin dernière sous discipline, les grands modèles de langage (LLM) qui sont entraînés sur des milliards de tokens textuels pour générer un langage sophistiqué et contextuel. C’est notamment le cas de ChatGPT, Mistral Large, Claude, Google Gemini.

En résumé l’IA n’est pas une technologie unique, mais un écosystème interconnecté. Comprendre ses piliers et ses familles permet d’anticiper son impact sur nos métiers, nos usages et nos décisions. En 2025, la question n’est plus « Vais-je utiliser l’IA ? », mais bien « Combien de ses piliers feront partie de mon quotidien ? ». Cet article vous a éclairé sur les différentes facettes de l’IA ? N’hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires.

Certains liens de cet article peuvent être affiliés.